Introduction

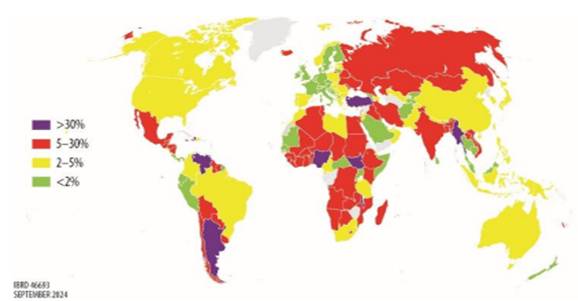

Le monde d’aujourd’hui est fortement interconnecté par le biais de divers liens, et cela s’exprime même à travers les problèmes rencontrés dans les différentes régions. Le changement climatique, l’instabilité économique et les conflits géopolitiques sont profondément liés et affectent non seulement des régions locales, mais aussi des régions entières et la communauté mondiale. Parmi ces problèmes, l’insécurité alimentaire apparaît rapidement comme une menace critique et croissante qui transcende les frontières nationales et constitue un risque direct pour le bien-être humain et la stabilité mondiale. Traditionnellement considérée comme une préoccupation humanitaire, l’insécurité alimentaire est désormais reconnue comme un élément clé de la sécurité nationale et internationale. C’est ce qu’illustre la carte thermique de l’inflation alimentaire entre mai et août 2024 présentée ci-dessous.

Source : Fonds monétaire international, Haver Analytics, Trading Economics et estimations des prix en temps réel de la Banque mondiale Fonds monétaire international, Haver Analytics, Trading Economics et estimations des prix en temps réel de la Banque mondiale. Note : L’inflation alimentaire pour chaque pays est basée sur le dernier mois de mai à août 2024 pour lequel la composante alimentaire de l’indice des prix à la consommation (IPC) et les données de l’IPC global sont disponibles.

(https://thedocs.worldbank.org/en/doc/40ebbf38f5a6b68bfc11e5273e1405d4-0090012022/related/Food-Security-Update-CVIII-September-26-2024.pdf).

Cet article se concentre sur la façon dont l’insécurité alimentaire a un nouveau cadre : une contagion de la sécurité. En faisant une analogie avec les maladies infectieuses, cet article indique que, tout comme la propagation des maladies infectieuses, l’insécurité alimentaire pose des risques systémiques et est effectivement liée. Il est clair que si les pénuries et les crises alimentaires peuvent prendre naissance à petite échelle, elles peuvent finir par s’aggraver et déstabiliser non seulement des communautés individuelles, mais aussi l’ensemble des nations et des chaînes d’approvisionnement mondiales. Dans ce contexte, l’insécurité alimentaire devient une question de sécurité fondamentale, pas seulement de nature humanitaire, et nécessite une action et une coordination immédiates à tous les niveaux d’activité : local, national et international.

En outre, cet article examine les répercussions de l’insécurité alimentaire sur la santé publique, la stabilité économique et les relations géopolitiques. À cette fin, des comparaisons seront établies sur la façon dont l’insécurité alimentaire ressemble aux maladies transmissibles dans sa capacité à traverser les frontières nationales, avec des implications de grande envergure. Des leçons seront tirées pour souligner que ce qui est nécessaire en matière d’insécurité alimentaire est une approche plus proactive et collaborative – une approche qui reconnaît ses impacts potentiellement déstabilisants sur les sociétés et qui appelle à des systèmes alimentaires mondiaux résilients et durables capables de relever ce défi. Le document identifiera également des stratégies d’endiguement et de prévention qui donnent un aperçu de la manière dont la communauté mondiale pourrait prendre des mesures pour atténuer les risques associés à l’insécurité alimentaire avant qu’elle n’atteigne un point plus critique.

Définir l'(in)sécurité alimentaire

Les efforts visant à éradiquer la faim, l’insécurité alimentaire et d’autres formes de malnutrition ont fait l’objet de nombreuses études (Xie et al., 2021). Malgré des années de progrès significatifs, la plupart des pays, en particulier dans les pays en développement tels que l’Afrique subsaharienne, sont toujours confrontés à de graves problèmes d’insécurité alimentaire (Beyene, 2023 ; Cheteni, Khamfula, & Mah, 2020). Ce n’est qu’au milieu des années 1970, avec les nouvelles préoccupations liées à l’insécurité alimentaire, que les dirigeants mondiaux ont reconnu pour la première fois leur responsabilité collective dans l’élimination de la faim et de la malnutrition (Peng & Berry, 2019). Cependant, dans les 48 pays les moins avancés, la consommation alimentaire par habitant a diminué entre 1980 et 1998, alors qu’elle a augmenté dans la plupart des pays en développement (Vasileska & Rechkoska, 2012). Le Sommet mondial de l’alimentation de 1996 avait prédit que le nombre de personnes souffrant de la faim dans le monde diminuerait d’au moins 20 millions par an entre 2000 et 2015. Si, dans certains domaines, de grands progrès ont été réalisés au cours des vingt années qui ont précédé l’an 2000, les données les plus récentes sur le nombre de personnes sous-alimentées dans le monde montrent que, depuis le SMA de 1996, la réduction annuelle moyenne n’a été que de 2,5 millions, ce qui est bien en deçà du niveau requis pour atteindre l’objectif du SMA de réduire de manière significative la prévalence de la sous-alimentation d’ici à 2015 (Gentilini & Webb, 2008 ; Wudil et al., 2021). Au cours des trois dernières décennies, l’augmentation de la production alimentaire a été plus rapide que l’augmentation de la population mondiale. Cependant, en 2018-2019, plus de 830 millions de personnes souffraient d’insécurité alimentaire physique dans le monde, principalement en Asie du Sud et en Afrique subsaharienne, sans compter les personnes souffrant d’obésité ou de carences en micronutriments, qui touchent plus d’un milliard de personnes (Wudil et al., 2021).

Pour définir l’insécurité alimentaire, il faut d’abord comprendre ce qu’est la sécurité alimentaire, car les deux sont dynamiques, réciproques et dépendent du temps, et le résultat dépend de la façon dont les stress de l’insécurité alimentaire interagissent avec les mécanismes d’adaptation (Peng & Berry, 2019). Selon le rapport annuel 2001 de l’Organisation des Nations unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO) sur la sécurité alimentaire, la définition actuelle et généralement reconnue de la sécurité alimentaire est l’état dans lequel tous les êtres humains ont, à tout moment, un accès physique, social et économique à une nourriture saine et nourrissante en quantité suffisante pour satisfaire leurs besoins et préférences alimentaires et leur permettre de mener une vie saine et active (FAO, 2002).Elle a été élargie pour englober la disponibilité, l’accessibilité et la consommation d’une quantité suffisante d’aliments riches en nutriments pour satisfaire les besoins nutritionnels d’une population (Peng & Berry, 2019). Selon les différents niveaux, quatre aspects de la sécurité alimentaire ont été identifiés :

1) La disponibilité des denrées alimentaires à l’échelle nationale.

2) Accessibilité de la nourriture au sein du ménage.

3) L’utilisation des denrées alimentaires sur une base individuelle.

4) la stabilité de la production alimentaire, qui peut être considérée comme une composante temporelle influençant tous les niveaux.

Pour que la sécurité alimentaire existe, ces quatre aspects doivent rester intacts. L’importance de la durabilité, qui peut être considérée comme l’aspect à long terme de la sécurité alimentaire, a été soulignée par des avancées plus récentes. Chacun des points suivants du parcours de la sécurité alimentaire – la disponibilité, l’accessibilité, l’utilisation et la stabilité – peut subir le stress de l’insécurité alimentaire. Les réactions d’adaptation qui sont évoquées peuvent se produire au niveau de l’individu, du ménage ou du pays. Selon Peng et Berry (2018), le stress provoque des réactions d’adaptation qui peuvent être suffisantes ou non, ce qui nécessite des ajustements des mécanismes d’adaptation jusqu’à ce que la sécurité alimentaire soit rétablie. Ces deux processus sont linéairement liés par des boucles de rétroaction réitérées.

La définition conceptuelle de l’insécurité alimentaire, après avoir établi le lien dialectique entre celle-ci et la sécurité alimentaire, doit être discutée. L’inquiétude permanente concernant l’accès à une quantité suffisante de nourriture à un prix raisonnable est connue sous le nom d’insécurité alimentaire (Paslakis et al., 2021). Elle survient lorsque la chaîne de production et de consommation alimentaire présente des problèmes à un niveau quelconque. L’insécurité alimentaire, telle qu’elle est mesurée dans la pratique aux États-Unis, est définie comme la nécessité d’obtenir de la nourriture par des moyens socialement inacceptables, l’insuffisance de la quantité et du type de nourriture nécessaires à un mode de vie sain, ou l’incertitude quant à la disponibilité et à l’accès futurs à la nourriture (National Research Council, 2006). L’insécurité alimentaire peut survenir lorsque la nourriture est disponible et accessible mais ne peut être utilisée en raison de limitations physiques ou autres, telles que la vieillesse ou un fonctionnement physique réduit, en plus de la contrainte la plus répandue, qui est le manque de moyens financiers (ibid).

La nature contagieuse de l’insécurité alimentaire

L’insécurité alimentaire ne se limite pas aux personnes qui en sont directement victimes ; elle a un effet d’entraînement qui peut déstabiliser des sociétés entières, voire des nations entières. Cette contagion commence par la pénurie, une situation économique qui survient lorsque la demande excède l’offre (Sun & Teichert, 2022). Lorsque les systèmes alimentaires s’effondrent – que ce soit en raison de crises économiques, du changement climatique, de l’instabilité politique ou de pandémies – les communautés sont confrontées à des pénuries, à des hausses de prix et à un manque d’accès à la nutrition (Fanzo et al., 2021 ; Muna, 2024). L’impact dépasse rapidement les frontières nationales en raison de l’interconnexion du commerce mondial, des schémas climatiques et de la dynamique géopolitique. Comme la propagation d’une maladie, une crise alimentaire dans une région peut rapidement affecter les régions voisines, déclenchant des migrations, des troubles politiques et des ralentissements économiques.

Lors de la crise alimentaire mondiale de 2007-2008, la hausse des prix des denrées alimentaires et les mauvaises récoltes – dues en partie à des phénomènes climatiques tels que les sécheresses – ont provoqué une famine généralisée dans les pays du Sud, dont les effets se sont répercutés sur les pays développés et en développement (McMichael, 2009). De même, les conflits en cours dans des régions comme le Yémen, la Syrie et la Corne de l’Afrique ont provoqué des pénuries alimentaires qui affectent non seulement les personnes directement concernées, mais déstabilisent également les pays voisins, ce qui met à rude épreuve les efforts humanitaires internationaux. L’invasion de l’Ukraine par la Russie a provoqué la plus forte augmentation de l’insécurité alimentaire mondiale liée à l’armée depuis au moins un siècle. Bien que la question ne fasse plus la une des journaux, les conséquences persistent : l’Organisation des Nations unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO) prévoit que des millions de personnes souffriront encore de sous-alimentation chronique en 2030 en raison de la guerre menée par la Russie (Welsh, 2024). En outre, COVID-19 a affecté la sécurité socio-économique et alimentaire mondiale plus que d’autres maladies infectieuses (Kakaei et al., 2022 ; Kawakatsu et al., 2024).

L’effet domino : Sécurité, santé et impact socio-économique

L’insécurité alimentaire a des ramifications considérables qui vont au-delà du manque physique direct de nourriture. Tout comme une maladie infectieuse se propage dans les populations, l’insécurité alimentaire se transforme en un glissement de terrain de problèmes entrelacés : une mauvaise alimentation favorise les catastrophes de santé publique, la malnutrition, les retards de croissance chez les enfants et l’affaiblissement des systèmes immunitaires qui font facilement souffrir les populations de maladies (Morales et al., 2023). Les maladies d’origine alimentaire ou le manque de nutrition adéquate rendent les gens malades, ce qui met encore plus à rude épreuve des systèmes de santé déjà fragiles.

Mais les effets ne s’arrêtent pas à la santé publique. L’insécurité alimentaire a également un impact important sur les économies : les personnes affamées sont moins productives et la production économique globale de communautés entières peut être réduite, ce qui freine le développement. Le secteur de l’éducation est souvent l’une des premières institutions à ressentir la pression, car les enfants qui n’ont pas accès à une alimentation suffisante ont du mal à apprendre, ce qui perpétue le cycle de la pauvreté et des inégalités (Siddiqui et al., 2020). Ces perturbations peuvent faire boule de neige et affecter la stabilité sociétale à long terme, à l’instar des séquelles d’une pandémie qui laissent les communautés aux prises avec les cicatrices de sa propagation.

Insécurité alimentaire et sécurité nationale : Une menace géopolitique

L’insécurité alimentaire dépasse les frontières et devient un problème de sécurité aux implications géopolitiques considérables. Un pays qui dépend fortement des importations de denrées alimentaires ou qui subit la destruction de ses systèmes agricoles nationaux devient vulnérable à l’instabilité interne, ainsi qu’aux pressions exercées par des facteurs externes. La rareté des ressources peut entraîner des rivalités pour les terres arables, l’eau et les ressources énergétiques, ce qui aggrave encore les tensions entre les pays.

Le lien entre l’insécurité alimentaire et les conflits est éloquent. On peut citer l’exemple de la Syrie, où de longues sécheresses, associées à des politiques agricoles inadaptées, ont donné lieu à une pénurie alimentaire qui a joué, entre autres raisons politiques, un rôle déterminant dans le déclenchement de la guerre civile en 2011 (Selby, Dahi, Fröhlich, & Hulme, 2017). De même, l’insécurité alimentaire en Afrique subsaharienne, en particulier au Sahel, a provoqué des crises migratoires et favorisé l’émergence de forces terroristes qui ne peuvent prospérer que grâce aux souffrances des populations.

La coopération internationale atténuera ces risques. Les pays dotés de systèmes alimentaires résistants et de ressources excédentaires ont un rôle à jouer dans le soutien aux pays en crise, non seulement par souci humanitaire, mais aussi dans le cadre d’une stratégie plus large visant à maintenir la stabilité régionale et mondiale.

La réponse mondiale : Traiter l’insécurité alimentaire comme une pandémie

L’un des moyens les plus efficaces de lutter contre l’insécurité alimentaire en tant que contagion sécuritaire est de la traiter avec la même urgence et la même coopération que celles dont le monde a fait preuve pour répondre aux crises sanitaires mondiales. Tout comme les gouvernements et les organisations internationales se sont mobilisés pour contrôler la propagation du COVID-19, une réponse collective similaire est nécessaire pour prévenir et contenir l’insécurité alimentaire à l’échelle mondiale. La détection précoce et la prévention sont cruciales. L’identification des populations à risque et la lutte contre les causes profondes de l’insécurité alimentaire – telles que la pauvreté, les inégalités et le changement climatique – doivent être des priorités pour les gouvernements et les organisations internationales. Les investissements dans l’agriculture durable, les systèmes alimentaires résilients et l’adaptation au climat sont nécessaires pour prévenir les effets déstabilisants de l’insécurité alimentaire.

Ce qu’il faut, c’est renforcer les réseaux internationaux d’aide de manière à ce que l’assistance alimentaire d’urgence parvienne plus rapidement et plus efficacement aux personnes qui en ont besoin. Mais plus fondamentalement, il est également nécessaire de mettre en place des programmes de développement à long terme, par exemple en renforçant la sécurité alimentaire, en stimulant l’agriculture locale, en investissant dans les infrastructures et en mettant en place des filets sociaux. Ces mesures d’atténuation permettent non seulement de réduire l’insécurité alimentaire, mais aussi de contrôler et de minimiser les vulnérabilités sociales et économiques qui l’alimentent. À l’instar de la prévention de la propagation d’une maladie infectieuse, le renforcement de la résilience face à la vulnérabilité à l’insécurité alimentaire passe à la fois par l’endiguement à court terme et par des changements structurels à plus long terme. L’endiguement peut impliquer la mobilisation de l’aide humanitaire internationale, le renforcement des chaînes d’approvisionnement et l’expansion des accords commerciaux de manière à ce que les ressources alimentaires soient acheminées là où elles sont le plus nécessaires.

La résilience à long terme implique toutefois de repenser nos systèmes alimentaires mondiaux. À bien des égards, l’insécurité alimentaire est le reflet d’inégalités profondément enracinées et de pratiques non durables. Dans un monde où des millions de tonnes de nourriture sont gaspillées chaque année, de meilleurs mécanismes de distribution et des techniques agricoles durables pourraient contribuer à prévenir la propagation de l’insécurité alimentaire. En outre, les politiques qui s’attaquent au changement climatique, protègent la biodiversité et réduisent la dégradation de l’environnement sont essentielles pour garantir que les systèmes alimentaires puissent résister aux chocs futurs.

Conclusion

En présentant l’insécurité alimentaire comme une contagion sécuritaire, on souligne son urgence et l’interconnexion des défis mondiaux. Tout comme la propagation d’une maladie contagieuse menace la santé mondiale, la propagation de l’insécurité alimentaire peut déstabiliser des économies, des sociétés et des régions entières. La lutte contre l’insécurité alimentaire nécessite une réponse collective mondiale, impliquant la prévention, l’endiguement et la création de systèmes alimentaires résilients. Si nous traitons l’insécurité alimentaire comme un problème de sécurité, nous pourrons prendre les mesures nécessaires pour éviter qu’elle ne devienne une crise mondiale, avant qu’elle ne s’étende davantage.

Référence

Beyene, S. D. (2023). L’impact de l’insécurité alimentaire sur les résultats en matière de santé : Empirical evidence from sub-Saharan African countries. BMC Public Health, 23(1). Consulté sur https://doi.org/10.1186/s12889-023-15244-3

Cheteni, P., Khamfula, Y. et Mah, G. (2020). Exploring food security and household dietary diversity in the Eastern Cape Province, South Africa (Exploration de la sécurité alimentaire et de la diversité alimentaire des ménages dans la province du Cap-Oriental, Afrique du Sud). Sustainability, 12(5), 1851.

Council, N. R., & Council, N. R. (2006). L’insécurité alimentaire et la faim aux États-Unis : Une évaluation de la mesure. Washington, DC : The National Academies Press. doi , 10, 11578.

Fanzo, J., Bellows, A. L., Spiker, M. L., Thorne-Lyman, A. L. et Bloem, M. W. (2021). L’importance des systèmes alimentaires et de l’environnement pour la nutrition. The American Journal of Clinical Nutrition, 113(1), 7-16. https://doi.org/10.1093/ajcn/nqaa313

FAO (2002) L’état de l’insécurité alimentaire dans le monde 2001. Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture, Rome.

Gentilini, U. et Webb, P. (2008). Quels sont nos résultats en matière de réduction de la pauvreté et de la faim ? Une nouvelle mesure de la performance des pays. Food Policy, 33(6), 521-532.

Kakaei, H., Nourmoradi, H., Bakhtiyari, S., Jalilian, M. et Mirzaei, A. (2022). Effet du COVID-19 sur la sécurité alimentaire, la faim et la crise alimentaire. COVID-19 et les objectifs de développement durable, 3-29. Retrieved from https://doi.org/10.1016/b978-0-323-91307-2.00005-5

Kawakatsu, Y., Damptey, O., Sitor, J., Situma, R., Aballo, J., Shetye, M. et Aiga, H. (2024). Impact de la pandémie de COVID-19 sur la disponibilité et l’accessibilité alimentaire : An interrupted time series analysis in Ghana. BMC Public Health, 24(1). Consulté sur https://doi.org/10.1186/s12889-024-18745-x

McMichael, P. (2009). Interpréter la crise alimentaire mondiale de 2007-2008. Revue (Centre Fernand Braudel), 32(1), 1-8. Tiré de http://www.jstor.org/stable/40647786

Morales, F., Montserrat-de la Paz, S., Leon, M. J., & Rivero-Pino, F. (2023). Effets de la malnutrition sur le système immunitaire et les infections et rôle des stratégies nutritionnelles dans l’amélioration de l’état de santé des enfants : A Literature Review. Nutrients, 16(1), 1. https://doi.org/10.3390/nu16010001

Muna, A. F. (2024). La crise alimentaire mondiale : comment les conflits géopolitiques et le changement climatique perturbent la sécurité alimentaire. Commentaire du BIPSS, 1-19.

Paslakis, G., Dimitropoulos, G. et Katzman, D. K. (2021). A call to action to address COVID-19-induced global food insecurity to prevent hunger, malnutrition, and eating pathology. Nutrition reviews, 79(1), 114-116.

Peng, W. et Berry, E. M. (2018). Nutrition mondiale 1990-2015 : un monde de plus en plus affamé et de plus en plus gras. PloS one, 13(3), e0194821.

Peng, W. et Berry, E. M. (2019). Le concept de sécurité alimentaire. Encyclopédie de la sécurité alimentaire et de la durabilité, 1-7. https://doi.org/10.1016/b978-0-08-100596-5.22314-7

Selby, J., Dahi, O. S., Fröhlich, C. et Hulme, M. (2017). Le changement climatique et la guerre civile syrienne revisités. Political Geography, 60, 232-244. https://doi.org/10.1016/j.polgeo.2017.05.007

Siddiqui, F., Salam, R. A., Lassi, Z. S. et Das, J. K. (2020). The Intertwined Relationship Between Malnutrition and Poverty. Frontiers in public health, 8, 453. https://doi.org/10.3389/fpubh.2020.00453

Sun, H. et Teichert, T. (2022). La rareté dans les marchés de consommation d’aujourd’hui : Scoping the research landscape by author keywords. Management Review Quarterly, 74(1), 93-120. https://doi.org/10.1007/s11301-022-00295-4

Vasileska, A. et Rechkoska, G. (2012). Modèles et tendances de la consommation alimentaire mondiale et régionale. Procedia-Social and Behavioral Sciences, 44, 363-369.

Welsh, C. (2024). La Russie, l’Ukraine et la sécurité alimentaire mondiale : A Two-Year Assessment. Consulté le 20 janvier 2025 sur https://www.csis.org/analysis/russia-ukraine-and-global-food-security-two-year-assessment

Wudil, A. H., Usman, M., Rosak-Szyrocka, J., Pilař, L., & Boye, M. (2022). Inverser les années pour la sécurité alimentaire mondiale : Un examen de la situation de la sécurité alimentaire en Afrique subsaharienne (ASS). International journal of environmental research and public health, 19(22), 14836. https://doi.org/10.3390/ijerph192214836

Xie, H., Wen, Y., Choi, Y. et Zhang, X. (2021). Tendances mondiales de la recherche sur la sécurité alimentaire : A bibliometric analysis. Land, 10(2), 119.