Introduction

Les questions de sécurité sur le continent africain sont depuis longtemps influencées et renforcées par des facteurs différents mais étroitement liés. Il s’agit notamment de l’héritage historique du colonialisme, des structures sociopolitiques et des conditions économiques. Cependant, l’une des questions les plus critiques dans le discours et l’analyse de la sécurité africaine contemporaine est le phénomène de contagion de la sécurité. Ce phénomène explique comment l’insécurité se propage d’une région à l’autre, principalement sous l’effet des conflits, du terrorisme, de l’instabilité politique et d’autres facteurs de déstabilisation. Si la contagion de la sécurité en général a fait couler beaucoup d’encre, ses dimensions sexospécifiques restent sous-explorées. Dans cet article, les analystes de la CISA cherchent à combler cette lacune en examinant comment la contagion de la sécurité en Afrique est façonnée par les relations hommes-femmes et a un impact sur celles-ci, en mettant l’accent sur la manière dont les femmes et les hommes vivent l’insécurité et y réagissent différemment.

Comprendre la contagion sécuritaire en Afrique

Dans les éditions de juin à août des articles mensuels de la CISA, les analystes de la CISA, poussés par la propagation actuelle de l’insécurité à d’autres régions du continent, ont décidé d’explorer le concept de contagion de la sécurité afin d’attirer l’attention des parties prenantes concernées et également d’informer de nouvelles recherches empiriques pour aider à enrayer la menace. Dans l’édition de juin, les analystes de la CISA ont analysé le phénomène sous l’angle de la théorie des systèmes. Selon eux, la contagion de la sécurité sur le continent résulte de la porosité des frontières, de la faiblesse des institutions étatiques et d’autres facteurs. Les pays du Sahel, qui sont aujourd’hui considérés comme des épicentres de morts violentes, ont connu une propagation importante de la violence et de l’insécurité, renforcée par la prolifération des armes légères, la montée des idéologies extrémistes et l’enchevêtrement des conflits locaux avec des acteurs géopolitiques mondiaux, comme l’alliance changeante entre la Russie et l’Alliance des États du Sahel.

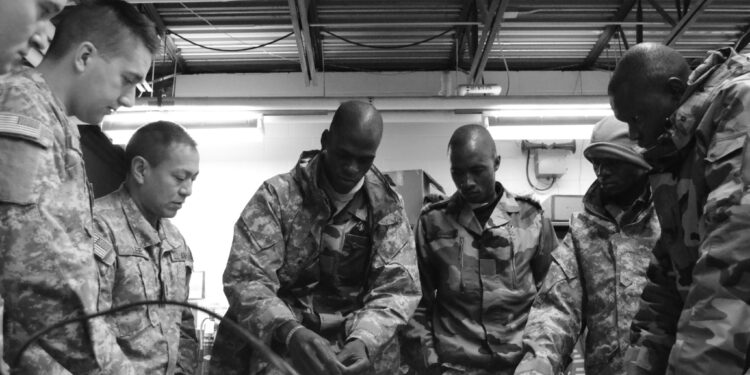

Les analystes de la CISA affirment que, traditionnellement, le discours sur la contagion sécuritaire se concentre sur des questions centrées sur l’État, comme l’appel à des interventions militaires, les efforts de maintien de la paix et les stratégies de lutte contre le terrorisme. Cependant, cette approche centrée sur l’État néglige souvent les dimensions socioculturelles et sexospécifiques de la sécurité, qui sont cruciales pour comprendre l’impact total de la contagion.

La nature sexuée de l’insécurité

De nombreuses sociétés africaines sont encore très conservatrices ; en conséquence, les rôles de genre sont profondément ancrés, affectant la façon dont les hommes et les femmes vivent les conflits et y réagissent. En période d’insécurité, ces rôles sont souvent amplifiés, avec des attentes spécifiques placées sur les hommes et les femmes, façonnant leurs expériences vécues en termes de violence, de déplacement et de survie.

Les hommes sont généralement considérés comme les principaux acteurs des conflits, soit comme combattants, soit comme protecteurs. Cela découle des normes traditionnelles de genre qui associent la masculinité à la force, à l’agressivité et à la défense de la communauté. Dans le contexte de la contagion sécuritaire, les hommes, quel que soit leur âge, sont régulièrement recrutés dans des groupes armés, parfois volontairement, parfois sous la contrainte. La pression exercée sur les hommes pour qu’ils se conforment à ces rôles, appelée « masculinité toxique », est illustrée par de nombreux proverbes, en particulier dans la langue akan. En voici quelques exemples : « Seul un homme peut boire un remède amer », « Lorsqu’on tire, c’est l’homme qui reçoit la balle sur la poitrine » et « Même si une femme achète un fusil ou un tambour, il est gardé dans la hutte d’un homme ». (Proverbes akan traduits en anglais).

Les responsabilités qui incombent aux hommes pendant les conflits peuvent avoir de profondes répercussions psychologiques. L’incapacité des hommes à remplir leur rôle de protecteur, que ce soit en raison d’une blessure, d’un déplacement ou de la force écrasante de l’ennemi, peut engendrer des sentiments de honte et les étiqueter comme « pas assez virils ». Ces émotions sont souvent renforcées par le manque de services de santé mentale dans les zones de conflit, laissant de nombreux hommes souffrir en silence, ce qui est une autre attente dans les sociétés africaines.

Alors que les hommes remplissent leur rôle en étant en première ligne au combat, les femmes sont principalement ciblées par d’autres moyens, en particulier par la violence sexuelle. Il s’agit notamment du viol, qui est couramment utilisé comme arme de guerre pour blesser, humilier et déstabiliser les communautés. La prévalence de la violence sexuelle dans les zones de conflit est bien documentée, en particulier par les grands médias comme la BBC et CNN, mais son impact sur la dynamique plus large de la contagion de la sécurité est moins bien compris. Les femmes dans les zones de guerre sont souvent considérées comme des victimes, mais il est important de noter qu’elles jouent également un rôle essentiel en tant qu’agents résilients de la survie et de la consolidation de la paix. Ces femmes assument souvent la responsabilité de subvenir aux besoins de leur famille, de gérer les déplacements et de maintenir la cohésion sociale face à la violence, ce qui reflète leur triple rôle de production, de reproduction et de gestion de la communauté (voir Moser, 1993). Malgré ces contributions, les femmes ne sont souvent pas impliquées dans les processus de paix formels ni dans les structures de prise de décision, ce qui limite leur capacité à influencer la résolution des conflits qui les affectent de manière disproportionnée.

L’intersection du genre et de la contagion sécuritaire

La dynamique sexospécifique de la contagion sécuritaire est complexe et multiforme. Par exemple, la propagation d’idéologies extrémistes s’accompagne souvent de l’imposition de normes sexospécifiques rigides qui marginalisent davantage les femmes et ont également un impact négatif sur les hommes. Dans les zones contrôlées par les groupes extrémistes et insurgés, les femmes sont contraintes à des mariages précoces, se voient refuser l’accès à l’éducation et sont soumises à des codes vestimentaires stricts et à des restrictions comportementales. Les hommes, en particulier les jeunes, sont souvent contraints de prendre les armes et de combattre dans les conflits, mais cette question n’est pas souvent abordée. Ces effets sexospécifiques de la contagion sécuritaire ont des répercussions à long terme sur les droits des hommes et des femmes et sur l’égalité des sexes. En outre, les déplacements provoqués par la contagion sécuritaire exacerbent souvent les inégalités existantes entre les hommes et les femmes. Les camps de réfugiés, ainsi que les installations pour les personnes déplacées à l’intérieur de leur propre pays, sont souvent le théâtre de violences sexistes, notamment d’abus domestiques, d’exploitation sexuelle et de traite des êtres humains. L’effondrement des structures sociales dans ces contextes rend les hommes et les femmes vulnérables, avec un accès limité aux services de protection et de soutien.

Conclusion La prise en compte de la dynamique sexospécifique de la contagion sécuritaire en Afrique nécessite une approche intégrée. Lorsque nous parlons de genre, il est important de noter qu’il ne se limite pas aux femmes ou aux filles, mais qu’il inclut également les garçons et les hommes. Il est erroné de considérer que seules les femmes et les filles sont vulnérables dans les zones de guerre, alors que les hommes et les garçons ne sont pas considérés comme tels. Même parmi les femmes, il existe des différences et des dynamiques de pouvoir, ce qui signifie que les femmes n’ont pas les mêmes expériences vécues et qu’il n’est donc pas correct de les considérer toutes comme vulnérables. Bien que différents, les hommes et les femmes sont affectés par la contagion de la sécurité et les politiques doivent les cibler tous. Par conséquent, il est nécessaire de poursuivre les recherches pour comprendre la dynamique de la sécurité en fonction du sexe de manière holistique, afin qu’aucun sexe ne soit laissé de côté ou marginalisé en raison de normes culturelles établies, alors que nous nous efforçons d’améliorer l’Afrique.