En juillet de cette année (2023), le président sénégalais Macky Sall, élu pour la première fois en 2012 et réélu en 2019, a annoncé qu’il ne briguerait pas un troisième mandat en 2024, bien que ses partisans l’aient incité à défier la Constitution de ce pays d’Afrique de l’Ouest. Il avait promis en 2019 qu’il effectuerait son deuxième et dernier mandat. La Constitution sénégalaise prévoit une limite de deux mandats présidentiels consécutifs. Le fait que M. Sall ait sanctionné et condamné certains membres de son parti qui s’étaient opposés à sa candidature a été perçu comme un signe avant-coureur de son désir de suivre la voie d’Abdoulaye Wade, c’est-à-dire de tenter un troisième mandat, mais l’annonce qu’il a faite en juillet a mis fin à ces spéculations. Une autre raison qui a rendu l’annonce de M. Sall surprenante est que, malgré la limite de deux mandats consécutifs imposée par la Constitution, il avait fait valoir qu’il avait le droit de se représenter une fois que la loi aurait été révisée. Selon lui, une telle révision aurait remis ses deux mandats à zéro, à partir de 2019. « Je n’ai jamais voulu être l’otage de cette injonction permanente de parler avant l’heure », a déclaré M. Sall dans son discours national où il a fait l’annonce, expliquant et justifiant sa décision : « J’ai un code d’honneur et un sens de la responsabilité historique qui me commandent de préserver ma dignité et ma parole ».

La carrière politique de Sall

Âgé de 63 ans, M. Sall, géologue, est né le 11 décembre 1961 à Fatick, au Sénégal. Avant de devenir président, il a été premier ministre du pays de 2004 à 2007 sous la présidence d’Abdoulaye Wade. Issu d’une famille modeste de cinq enfants, Sall a étudié le génie géologique et la géophysique à l’université Cheikh Anta Diop de Dakar, où il a obtenu son diplôme en 1988. Il a également fréquenté l’Institut français du pétrole en région parisienne. En 2000, il devient conseiller spécial pour l’énergie et les mines. Il est ensuite devenu ministre des mines, de l’énergie et de l’eau en 2001. En 2002, il devient maire de sa ville natale, Fatick, en plus d’être chargé des infrastructures et des transports. Il est devenu ministre d’État cette année-là. Il est ensuite devenu ministre de l’intérieur et des collectivités locales en 2003. L’année suivante, il est nommé secrétaire général adjoint du Parti démocratique sénégalais (PDS) de Wade. Il est également devenu le quatrième premier ministre de Wade après le limogeage de son prédécesseur, Idrissa Seck.

M. Sall a démissionné de ce poste en 2007. Il a ensuite été élu président de l’Assemblée nationale, dans le cadre de la coalition Sopi, qui a permis à Wade d’accéder à la présidence lors de l’élection présidentielle de 2000. Cependant, son audace de convoquer le fils de son mentor, Karim Wade, président de l’Agence nationale de l’Organisation de la conférence islamique (OCI), pour une audition d’audit à l’Assemblée nationale concernant les chantiers de construction à Dakar pour le sommet de l’OCI prévu en mars 2008, l’a fait connaître. Cette décision, interprétée par certains analystes comme une volonté de Sall de contrecarrer la possibilité pour Karim de succéder à son père, lui a valu une désaffection au sein du PDS. Furieux de l’audace de M. Sall, les dirigeants du parti ont voté la suppression de son poste de deuxième homme le plus puissant du parti.

Par ailleurs, et de manière assez fortuite, l’Assemblée nationale a voté la réduction de cinq ans à un an seulement de la durée du mandat de sa présidence, dans le but évident d’évincer M. Sall. Pourtant, le président Sall n’a pas cédé jusqu’à ce que l’Assemblée adopte une résolution visant à le démettre de ses fonctions. Voyant clairement les signes sur le mur, Sall, qui avait été le protégé de Wade pendant toutes ces années, a démissionné du PDS de son mentor pour créer son parti, l’Alliance pour la République-Yaakaar (APR-Yaakaar), en compagnie d’une trentaine d’anciens responsables du PDS de Wade. En 2009, il a été réélu maire de Fatick sous l’étiquette de son nouveau parti. M. Sall a rapidement profité de la baisse de popularité et de la fortune politique de son ancien mentor pour tenter d’accéder à la présidence.

Dans un contexte de désillusion intense des Sénégalais face à l’augmentation du coût de la vie, à la médiocrité des infrastructures, à la pénurie de développement et à la quête de Wade pour un troisième mandat de sept ans, la popularité de Sall a grimpé en flèche, ce qui lui a permis de remporter le premier tour face à Wade en février 2012. Avec 27 % des suffrages exprimés, il talonne les 35 % de son ancien mentor devenu grand rival. Réalisant que M. Sall était à portée de main de la présidence, d’autres candidats de l’opposition ont pesé de tout leur poids pour former une alliance concertée visant à évincer constitutionnellement M. Wade et à contrecarrer sa tentative de se maintenir inconstitutionnellement au pouvoir au-delà de la limite de deux mandats consécutifs. Le soutien de l’opposition a renforcé la popularité de M. Sall, ce qui lui a permis de battre M. Wade lors du second tour de mars. Il a remporté une victoire écrasante, avec 66 % des suffrages exprimés contre 34 % pour M. Wade.

La présidence de Sall

Après son investiture en tant que quatrième président du Sénégal le 2 avril 2012, M. Sall n’a pas perdu de temps pour réduire le cabinet présidentiel afin d’économiser des fonds indispensables à la nation. Il a supprimé certains privilèges ministériels et aboli 59 commissions et directions qu’il jugeait inutiles. Parmi ces institutions publiques figurent l’Agence nationale des nouveaux ports du Sénégal, la Direction de la construction des petits avions, l’Agence nationale de la Haute Autorité du désert, l’Office sénégalais de la propriété industrielle et de l’innovation technologique, qui fait double emploi avec l’Agence sénégalaise de la propriété industrielle et de l’innovation technologique. Il a également fait auditer la gestion du pays par Wade. Dans le cadre de sa lutte contre la corruption, M. Sall a redonné vie à la Cour de répression de l’enrichissement illicite et a créé un Office national de lutte contre la corruption ainsi qu’une Commission nationale de restitution des biens et de recouvrement des avoirs mal acquis. Le gouvernement de M. Sall a également annoncé une réduction des prix de l’huile, du riz et du sucre, dans le cadre de mesures visant à réduire le coût de la vie pour les citoyens ordinaires tout en augmentant les paiements de pension.

Les paysans ont également reçu des subventions d’urgence. M. Sall a également entrepris de donner vie à l’une de ses principales promesses de campagne, à savoir la réduction de la durée du mandat présidentiel de sept à cinq ans, ainsi que la limitation à deux mandats. Il a soumis ses propositions au Conseil constitutionnel en janvier 2016. Le Conseil a toutefois rejeté la demande de M. Sall de réduire son mandat présidentiel, mais les autres propositions, y compris la réduction du mandat présidentiel qui devait prendre effet après son départ, ont été autorisées à être soumises à un référendum, qui s’est tenu en mars. Plus de 60 % des votants se sont prononcés en faveur des changements. L’un de ses principaux projets est la construction ambitieuse de Diamniadio, une ville bien planifiée destinée à alléger la charge d’activité de Dakar, la capitale nationale surpeuplée, dans le cadre de son ambition de transformer le pays en un « Sénégal émergent ». En 2019, M. Sall a remporté un second mandat avec 58 % des voix lors de l’élection présidentielle du 24 février.

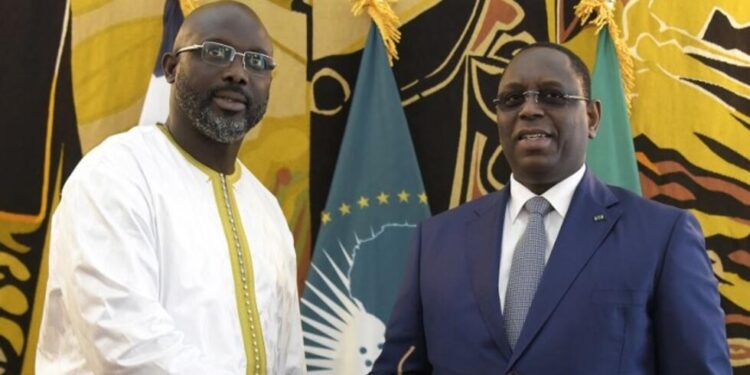

George Weah

La magnanimité de M. Sall s’est répercutée sur son jeune homologue libérien, George Weah. Lors des récentes élections nationales, M. Joseph Boakai, ancien vice-président d’Ellen Johnson Sirleaf, a battu M. Weah, le président sortant, par une marge si faible que, dans d’autres pays africains à l’électorat instable, elle aurait déclenché des conflits civils et peut-être même plongé ces pays dans la guerre. M. Boakai, 78 ans, a remporté le second tour du 14 novembre 2023 avec 50,64 % des suffrages exprimés, contre 49,36 % pour l’ancienne icône du football, aucun des deux n’ayant obtenu plus de 50 % au premier tour. La différence de voix n’était que de 20 567. Même si Weah a perdu, il a gagné les cœurs et les esprits de millions de personnes à travers le monde grâce à sa concession facile. Il y a quelques instants, j’ai parlé avec le président élu Joseph Boakai pour le féliciter de sa victoire », a déclaré M. Weah à la radio nationale, ajoutant : « Je vous demande de suivre mon exemple et d’accepter les résultats des élections » : « Je vous invite à suivre mon exemple et à accepter les résultats des élections ». S’il s’était agi d’un autre pays africain instable, cette déclaration aurait facilement pu se lire : « Je ne suis pas d’accord avec les résultats de l’élection que je considère comme nuls, invalides et sans conséquence ». Cependant, Weah s’est montré à la hauteur de la situation et a prouvé qu’il était un homme politique africain d’un genre différent. Sa sportivité politique est la seule raison pour laquelle les élections au Libéria n’ont pas été une « nouvelle digne d’intérêt » pour les médias occidentaux. Weah a introduit l’esprit sportif dans la politique et l’a utilisé pour dompter les tempêtes.

Né le 1er octobre 1966 à Monrovia, au Liberia, le joueur africain, européen et mondial de l’année en 1995, âgé de 57 ans, a toujours été une figure de proue dans son pays et sur la scène internationale, avant même d’entrer en politique. Grâce à son activisme pré-politique, Weah a utilisé sa stature internationale d’icône du football pour aider à mettre fin à une longue guerre civile dans son pays d’origine. Il a ensuite été élu au Sénat en 2014. Il a accédé à la présidence pour la première fois en janvier 2018 en tant que 25e président du Liberia. Il passera le relais à Boakai l’année prochaine.

Du football à la politique

Le 24e président du Liberia est sorti des rues poussiéreuses de Monrovia pour devenir une légende du football. Après avoir débuté dans des équipes locales au Liberia, il a joué dans des clubs européens de premier plan, notamment à l’AS Monaco et à l’AC Milan, où il a reçu de nombreuses récompenses. Weah a également joué un rôle crucial dans l’équipe nationale du Liberia et est devenu ambassadeur itinérant de l’UNICEF. En se lançant dans la politique, M. Weah a dû relever des défis lors des élections présidentielles de 2005 et 2011, avant de remporter un siège au Sénat en 2014. En 2017, il a remporté l’élection présidentielle, marquant le premier transfert pacifique du pouvoir au Liberia depuis des décennies. Weah, un humaniste, a réduit son salaire et a contribué aux efforts de paix pendant la crise civile au Libéria. Toutefois, à la surprise générale, Weah a concédé sa défaite aux élections de 2023 face à Joseph Boakai, favorisant ainsi une transition en douceur et témoignant d’un engagement en faveur des principes démocratiques. Le parcours de M. Weah reflète son dévouement au sport et au service public au Liberia.

Leçons pour les autres dirigeants africains

Sall et Weah ont tous deux prouvé qu’ils étaient une race différente d’hommes politiques africains. Ils peuvent choisir parmi de nombreux mauvais exemples sur le continent, mais ils ont intentionnellement et volontairement décidé d’élaborer un récit différent. Ils auraient pu choisir de s’accrocher au pouvoir comme l’ont fait leurs aînés qui n’ont que l’embarras du choix dans ce domaine : Ils auraient pu être un Teodoro Obiang Nguema Mbasogo (44 ans de pouvoir), ou un Paul Biya (41 ans de pouvoir), ou un Mobutu Sese Seko – tardif (32 ans de pouvoir), ou un Robert Mugabe – tardif (37 ans de pouvoir), ou un Gnassingbé Eyadéma – tardif (38 ans de pouvoir) ou un Jose Eduardo dos Santos – tardif (38 ans de pouvoir), ou un Denis Sassou Nguesso (37 ans de pouvoir), Yoweri Musevi (36 ans de pouvoir), Idriss Debby – tardif (31 ans de pouvoir), Isaias Afwerki (30 ans de pouvoir).

Dans la plupart des pays africains, l’histoire n’est pas agréable. Il est donc tout à fait louable qu’un président à mandat unique comme M. Weah ait concédé gracieusement les résultats de l’élection et ait volontairement exhorté ses partisans à les accepter. Il en va de même pour M. Sall, qui n’a pas encore achevé son second mandat, mais qui a volontairement annoncé qu’il n’avait pas l’intention de suivre la voie de son prédécesseur. Ils s’écartent de l’ordre ancien. Ils ont à cœur les intérêts de leur pays. Ils ont fait preuve d’altruisme et ont montré que la situation dans son ensemble leur importait plus que leurs intérêts.

Implications en matière de sécurité

Une telle concession volontaire et la décision de ne pas briguer un mandat extraconstitutionnel apaisent automatiquement les tensions internes et désamorcent l’acrimonie politique. Elle décourage et neutralise également les intentions des putschistes ou des assassins qui prévoient d’anéantir le dirigeant. Elle renforce également l’attachement de leur pays aux principes de la démocratie, contribuant ainsi à maintenir des relations bilatérales avec les démocraties occidentales, qui sont les principaux partenaires donateurs. Les économies de ces pays ne sont ainsi pas paralysées puisqu’elles évitent les sanctions et éliminent le risque d’être marginalisées sur le plan économique. En outre, tout comme les coups d’État peuvent être contagieux, le comportement démocratique peut influencer les pays voisins à suivre leur exemple, contribuant ainsi à enraciner progressivement la démocratie dans la sous-région. Là où il y a la paix et moins de tensions, il y a forcément un développement des infrastructures et des emplois pour les jeunes afin de lutter contre le chômage et l’oisiveté qui sont les principaux moteurs du radicalisme, du terrorisme et de la criminalité dans la plupart des pays. Elle garantit également que les progrès réalisés par le gouvernement précédent ne sont pas interrompus. En outre, la paix règne dans l’agriculture pour assurer la sécurité alimentaire et éviter la famine, la malnutrition et les pertes inutiles de vies humaines. Weah et Sall sont la nouvelle génération de dirigeants dont l’Afrique a besoin. Ils sont la garantie pour l’Afrique de la prospérité, de la paix, de la tranquillité, de l’harmonie et du progrès. L’Afrique a besoin de beaucoup plus de Salls et de Weahs pour aller loin, rattraper l’Occident et changer le visage du continent.

Source : Analyste CISA