Les bidonvilles, établissements informels généralement caractérisés par des logements inadéquats, de mauvaises conditions sanitaires et un accès limité aux services essentiels, constituent un défi urbain pressant dans le monde entier. Comme le souligne ONU-Habitat (2022), près de 1,1 milliard de personnes vivaient dans des bidonvilles ou dans des conditions similaires en 2020, et ce chiffre devrait presque tripler au cours des trois prochaines décennies.

La situation globale

Les plus grands bidonvilles du monde se trouvent en Asie, en Afrique et en Amérique latine, chacun étant confronté à une série de défis sociaux, économiques et environnementaux. Dharavi, à Mumbai, en Inde, est l’un des bidonvilles les plus densément peuplés d’Asie, abritant près d’un million de personnes sur seulement 2,1 kilomètres carrés. Malgré la surpopulation, Dharavi abrite une économie informelle florissante dont le chiffre d’affaires quotidien est estimé à plus d’un milliard de dollars dans des secteurs tels que la poterie, le textile et le recyclage (UN-Habitat, 2022). À Karachi, au Pakistan, Orangi Town est considéré comme le plus grand bidonville au monde en termes de densité de population, avec plus de 2,5 millions d’habitants. En l’absence de services officiels, la communauté a pris l’initiative de mettre en place son propre système d’égouts, démontrant ainsi la résilience locale (UNstats, 2023).

En Amérique latine, Rocinha, la plus grande favela de Rio de Janeiro (Brésil), est en proie à la pauvreté et à la violence malgré quelques améliorations des infrastructures, tandis que Neza-Chalco-Itza, à Mexico, accueille plus de 1,2 million de personnes, dont beaucoup n’ont pas de logement légal sûr ni de services de base (UNstats, 2023).

Parmi les autres bidonvilles notables, citons Manshiyat Nasser au Caire, en Égypte, communément appelé « la ville des ordures », où environ 600 000 personnes dépendent du recyclage informel des déchets malgré des conditions environnementales dangereuses. Ciudad Bolívar à Bogotá, en Colombie, accueille plus d’un million de résidents qui souffrent d’un approvisionnement en eau et de services publics inadéquats. Dans les Caraïbes, Cité Soleil à Port-au-Prince, en Haïti, qui compte environ 400 000 habitants, est aux prises avec des catastrophes naturelles, l’instabilité politique et des infrastructures délabrées.

Dharampura à Lahore, au Pakistan, est confrontée à des problèmes similaires à ceux d’Orangi Town, notamment une surpopulation extrême et un mauvais assainissement (UN-Habitat, 2022 ; UNstats, 2023).

La situation en Afrique

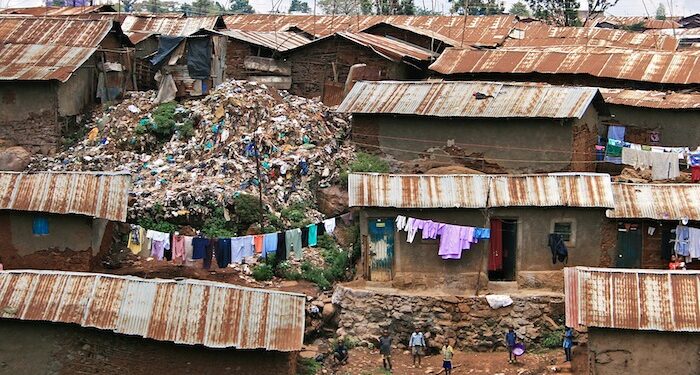

En Afrique, Kibera, à Nairobi (Kenya), est sans doute le plus grand bidonville du continent, avec une population allant de 200 000 à près d’un million d’habitants. Les habitants sont confrontés à des défis importants, notamment l’accès à l’eau potable et à l’assainissement (UN-Habitat, 2022). Outre Kibera, le Kenya abrite d’autres bidonvilles tels que Mathare, qui abrite plus de 500 000 habitants confrontés à des problèmes similaires, notamment en termes de logement, d’assainissement et de santé publique (Amnesty International, 2023), et Mukuru Kwa Njenga, qui compte environ 100 000 habitants et qui est confronté à une forte surpopulation et à un assainissement inadéquat.

Au Nigeria, les bidonvilles sont non seulement très répandus, mais aussi très diversifiés en termes de structure et de problèmes. Ajegunle, qui compte environ 500 000 habitants, et Shomolu, qui en compte environ 400 000, tous deux situés à Lagos, se caractérisent par une congestion extrême, des infrastructures médiocres et des économies informelles. Makoko, peut-être le bidonville le plus caractéristique, est une communauté flottante de Lagos construite en partie sur pilotis au-dessus d’une lagune. Bien qu’il abrite environ 300 000 personnes, Makoko souffre d’une absence quasi-totale d’assainissement, d’électricité fiable et d’installations de soins de santé (The Guardian, 2022).

Plus au sud, Khayelitsha, situé à la périphérie du Cap, en Afrique du Sud, est le plus grand township du pays, avec plus de 400 000 habitants. Bien que certaines infrastructures aient été développées, Khayelitsha reste confronté à des niveaux élevés de pauvreté, de criminalité et de chômage (Réseau des villes sud-africaines, 2022). De même, Alexandra, près de Johannesburg, avec une population d’environ 200 000 habitants, est confrontée à une pénurie de logements, au chômage et à une prestation de services limitée.

Agbogbloshie, situé à Accra, au Ghana, est connu non seulement pour sa pauvreté, mais aussi pour être l’un des endroits les plus pollués au monde. Abritant environ 80 000 habitants, il sert de décharge de déchets électroniques, exposant les habitants à de graves risques environnementaux et sanitaires (Basel Action Network, 2022). Parmi les autres bidonvilles du Ghana, citons Nima, Maamobi, Old Fadama, Ashaiman, Jamestown, Kojokrom, New Takoradi, Suame Magazine et Aboabo.

En Angola, Cazenga, un vaste quartier informel de Luanda, abrite environ 400 000 personnes et se caractérise par de mauvaises conditions sanitaires et un manque de services publics (ONU-Habitat, 2022).

Urbanisation et bidonvilles

Avec l’accélération de l’urbanisation, en particulier dans les pays du Sud, les bidonvilles s’étendent tant en termes de taille que de nombre. L’Afrique, qui connaît l’un des taux de croissance de la population urbaine les plus élevés au monde, est l’épicentre de ce phénomène. Cette expansion urbaine rapide et largement non planifiée a non seulement exacerbé la pauvreté et les inégalités, mais a également aggravé les vulnérabilités en matière de sécurité sur l’ensemble du continent.

Rien qu’en Afrique, plus de 265 millions d’habitants de bidonvilles ont été recensés en 2022, un chiffre qui devrait augmenter considérablement si les tendances actuelles se poursuivent (UNstats, 2023).

Les bidonvilles les plus peuplés et les plus vulnérables d’Afrique, tels que Kibera et Mathare à Nairobi, Khayelitsha au Cap, Makoko à Lagos et Agbogbloshie à Accra, illustrent les menaces sociales, environnementales et sécuritaires que représente la prolifération incontrôlée des bidonvilles. Ces zones manquent souvent d’infrastructures fiables, de régimes fonciers légaux, d’eau potable, de systèmes de gestion des déchets et de services de santé.

Par conséquent, les habitants des bidonvilles souffrent de problèmes de santé, d’insécurité économique et de désavantages en matière d’éducation, autant de facteurs qui contribuent à une instabilité sociale plus large. Les bidonvilles apparaissent généralement à la périphérie des villes, là où la présence de l’État est minimale, laissant un vide dans lequel les structures de pouvoir informelles et les réseaux criminels prospèrent. La pauvreté, le désespoir et le manque d’opportunités peuvent conduire certains habitants à recourir à des activités illégales pour survivre (UN-Habitat, 2022).

Bidonvilles et sécurité

Les problèmes de sécurité dans les bidonvilles africains sont multidimensionnels. La surpopulation et la pauvreté créent un terrain fertile pour la criminalité, les activités des gangs et les troubles sociaux. La présence limitée de la police et la médiocrité des infrastructures (ruelles étroites, éclairage insuffisant, logements non planifiés) rendent les bidonvilles difficiles à patrouiller et à gérer. Les crimes tels que les vols à main armée, le trafic de drogue, les vols de voiture, les viols, la prostitution, l’autodéfense, les meurtres sous contrat et diverses formes de violence fondée sur le sexe sont courants. À Kibera et Mathare, par exemple, les habitants évoquent souvent les agressions, la violence des gangs et les brutalités policières. À Makoko et Agbogbloshie, l’absence de gouvernance formelle a permis aux activités économiques illégales, y compris la distribution de drogue et le trafic de déchets électroniques, de prospérer (UN-Habitat, 2022).

En outre, la nature dense et chaotique des bidonvilles en fait des repaires idéaux pour les éléments criminels, y compris les terroristes et les trafiquants. La surpopulation assure l’anonymat, ce qui permet aux individus impliqués dans des activités illégales de se fondre dans la population.

Dans certains cas, les bidonvilles deviennent des refuges pour les cellules terroristes ou les loups solitaires qui cherchent à se faire discrets, car la surveillance de l’État et l’application de la loi sont minimes. Les agences de renseignement ont noté que les groupes extrémistes et les trafiquants exploitent ces vulnérabilités en s’infiltrant dans ces zones pour le recrutement, la planification et la logistique (UNstats, 2023).

Par exemple, les mauvaises conditions socio-économiques et la marginalisation dans certains bidonvilles d’Afrique de l’Ouest ont été associées à la radicalisation des jeunes par des groupes extrémistes.

Un autre problème de sécurité important découle de l’absence de sécurité foncière et de reconnaissance juridique. Dans de nombreuses villes africaines, les habitants des bidonvilles vivent sous la menace constante d’une expulsion, ce qui crée de l’instabilité et des conflits. En l’absence de protection juridique, les habitants sont souvent exploités par des propriétaires informels ou risquent d’être démolis sans compensation. Cela contribue à une culture d’insécurité, de méfiance et parfois de résistance violente à l’égard des autorités.

En outre, les litiges fonciers peuvent dégénérer en conflits locaux, impliquant parfois des syndicats du crime ou des acteurs politiques qui manipulent ces griefs à leur profit (UN-Habitat, 2022). En outre, certains politiciens recrutent des justiciers dans ces bidonvilles pour des travaux de hachette pendant la saison politique.

Cette corne d’abondance de problèmes de sécurité et de défis associés aux bidonvilles constitue une menace puissante pour la sécurité nationale et régionale. Par exemple, des cellules terroristes régionales ou des loups solitaires pourraient se cacher parmi les habitants des bidonvilles, surveiller et entreprendre diverses opérations à l’insu de l’appareil de sécurité. Les bidonvilles constituent donc une bombe à retardement pour la sécurité nationale et régionale, à laquelle il convient d’accorder une grande attention.

Trouver des solutions aux bidonvilles

Pour atténuer ces menaces, il est essentiel d’adopter une approche multiforme et inclusive de l’amélioration des bidonvilles et du développement urbain. Tout d’abord, l’investissement dans les infrastructures, telles que l’eau, l’assainissement, l’électricité et les transports publics, peut améliorer considérablement la qualité de vie et réduire la criminalité. Des programmes comme celui de l’autorité indienne chargée de la réhabilitation des bidonvilles montrent que le remplacement des bidonvilles par des logements abordables peut être efficace lorsqu’il est réalisé avec la participation de la communauté.

Deuxièmement, l’autonomisation des communautés des bidonvilles par l’éducation, la formation professionnelle et les initiatives de microfinance peut promouvoir la stabilité économique et décourager les comportements criminels. Par exemple, à Orangi Town, au Pakistan, les habitants ont réussi à installer leurs propres systèmes d’égouts, démontrant ainsi le pouvoir du développement mené par la communauté (UNstats, 2023).

Les initiatives environnementales jouent également un rôle clé dans l’amélioration de la sécurité en réduisant les vulnérabilités aux catastrophes naturelles et aux crises liées au climat, qui aggravent souvent les tensions sociales existantes.

La plantation d’arbres, le recyclage des déchets et les projets d’énergie renouvelable peuvent favoriser la durabilité environnementale tout en créant des emplois.

En outre, l’octroi d’une reconnaissance juridique et de droits fonciers aux habitants des bidonvilles peut réduire la peur de l’expulsion et encourager les résidents à investir dans l’amélioration de leurs communautés.

Les habitants des bidonvilles sont généralement des personnes qui n’ont pas les moyens de payer les loyers élevés des logements décents dans les grandes villes. Nombre d’entre eux sont des migrants à la recherche d’un emploi qui trouvent que ces endroits sont moins chers à vivre. Toutefois, les programmes gouvernementaux visant à les intégrer dans l’économie nationale par la création d’emplois contribueraient à améliorer les opportunités et la coopération avec le gouvernement.

Enfin, l’intégration des bidonvilles dans des structures plus larges de planification urbaine et de gouvernance peut combler le fossé entre les systèmes informels et formels, en veillant à ce que les habitants des bidonvilles ne soient plus invisibles pour les décideurs politiques.

Conclusion

Les bidonvilles ne sont pas seulement une manifestation de la pauvreté et du sous-développement : ils constituent un problème de sécurité important et croissant. Les défis qu’ils posent, en particulier en Afrique, sont étroitement liés aux questions de gouvernance, d’infrastructure, d’inégalité et de criminalité. La lutte contre la prolifération des bidonvilles n’est donc pas seulement un impératif humanitaire, mais aussi une priorité stratégique en matière de sécurité. Il est également important que les autorités nationales chargées de la planification fassent preuve de fermeté et veillent à ce que les bidonvilles ne s’étendent pas. Dans de nombreux cas, c’est le manque d’exercice de l’autorité des autorités locales qui engendre le développement des bidonvilles. Les gouvernements, les organisations internationales et les communautés locales doivent collaborer pour transformer les bidonvilles en quartiers inclusifs, résilients et durables. Ce faisant, nous pourrons non seulement sortir des millions de personnes de la pauvreté, mais aussi préserver la sécurité urbaine, nationale et régionale de la multitude de menaces que représente la croissance incontrôlée des bidonvilles.

Références

UN-Habitat. (2022). Rapport sur les villes du monde 2022 : Envisager l’avenir des villes. Nairobi : Programme des Nations unies pour les établissements humains.

UNstats. (2023). Objectif de développement durable 11 : Rendre les villes et les établissements humains inclusifs, sûrs, résilients et durables. Division des statistiques des Nations Unies. Extrait de https://unstats.un.org

UN-Habitat. (2020). Les bidonvilles : Un défi mondial croissant. Portail de données urbaines de l’ONU-Habitat. UN-Habitat. (2023). Établissements informels et risques pour la sécurité : une perspective mondiale. Nairobi : Programme des Nations unies pour les établissements humains.